di Kos Tedde

immagini di Artemy Doreanov

Se il diavolo si nasconde nei dettagli, i collezionisti hanno un piede all’inferno.

E io invece potrei considerarmi domiciliato nell’Eden, immune come sembro all’ansia per l’accumulo, al diletto della classificazione, al brivido di scoperta, “caccia” e acquisto. Ma come tutte le persone che vivono in paradiso m’annoio; sento che manca qualcosa.

Per colmare la lacuna ho deciso di incontrare Marcello Ambrosini. L’avevo conosciuto qualche anno fa quando l’associazione BuUUio mi invitò ad Art Lab Occupato di Parma per moderare l’incontro di presentazione del suo libro “Post-Industriale: la scena italiana anni 80” (edizioni Goodfellas), un tour de force documentario divenuto punto di riferimento per il genere.

L’occasione, in realtà, è stata fortuita e figlia dei tempi: da qualche mese Marcello posta sul suo profilo foto di album bootleg di Bob Dylan accompagnati da commenti in alcuni casi laconici («Sette pollici con due registrazioni del ’76») in altri più articolati con una piccola descrizione della “storia” del disco.

A colpirmi sono stati due aspetti.

Il primo: la percezione di un mondo sommerso e sconfinato, per me sconosciuto.

Il secondo: Bob Dylan, naturalmente. Che – musica e show business a parte – da autentica entità mitica continua a saltare fuori ovunque. Anche nel pieno della quarantena dei mesi scorsi con il singolo fluviale e inaspettato “Murder Most Foul” che sembra venire da un’altra epoca e, allo stesso tempo, essere così contemporaneo (ne ha scritto mirabilmente Luca Majer su Blow Up, maggio 2020).

Perché poi, com’è noto, anche il bootleg è nato con Dylan. Nel 1969 l’attesa di un mondo giovanile sconcertato prima dall’incidente in motocicletta, poi dai dischi del “ritorno all’ordine” se non della reazione e, infine, dalle voci sui fantomatici Basement Tapes, si materializzò nell’idea di due giovani californiani: “Zimmerman non ci dà il disco che vogliamo? Allora ce lo facciamo noi”. Così nacque e prosperò il Great White Wonder di cui Riccardo Bertoncelli ha ricostruito il cinquantennale sempre sulle pagine della benemerita Blow Up (settembre 2019; su Pitchfork si trova, invece, un contributo di Erik Harvey mentre tra i libri sono da citare quelli di Clinton Heylin).

E così eccomi nella zona ovest di Parma: sulle tracce delle ragioni del collezionismo e dei suoi rapporti con la musica, di indizi per potenziali cospirazioni dylaniane internazionali e per conoscere meglio Marcello Ambrosini e le sue molteplici produzioni (critiche, letterarie e musicali).

Marcello mi introduce a un primo piano di casa “dedicato”: nella stanza/terrazza un computer con accanto tastiera e microfono, nei corridoi librerie piene di fumetti (a partire da Dylan Dog: adeguatamente imbustati) e poi dischi dischi dischi. In armadi cassetti e cartoni, su tavoli e sedie, accuratamente impilati o arbitrariamente accatastati. Al 99% vinili.

La nostra conversazione è in movimento: da una stanza all’altra, passando in maniera rapsodica per decenni di musica, generi, artisti. Guidati da copertine e da non sempre conseguenti associazioni mentali. Ma baricentrici rimangono Dylan e il Great White Wonder che si moltiplica sotto i miei occhi.

«Quella che tengo in mano è una seconda edizione. Dicono che la prima sia stata pubblicata in 100 copie e senza matrici che identificano il master, ma le storie, come spesso accade con i bootleg, sono discordanti. Nella Los Angeles del 1969 due giovani, “Dub” Taylor and Ken Douglas, erano venuti in possesso di alcune registrazioni di Dylan. All’epoca non c’era una legge che impediva questo tipo di operazioni. Semplicemente perché non ci si era (ancora) posti il problema».

In questo campo il confine tra leggenda, prova e storia è davvero labile. Tutto contribuisce ad alimentare la febbre del collezionista: «Si dice che Taylor e Thomas vendessero la prima edizione del disco porta a porta e separatamente. E che uno dei due, avendo esaurito le sue copie, abbia detto: “Tanto stasera le recupero dal mio compare”. E, invece, anche lui le aveva finite. E così proprio loro si ritrovarono senza l’originale».

Anche il titolo è figlio del caso, ma anche di una sorta di saggezza collettiva: «Una negoziante aveva anche un catalogo per corrispondenza e non sapeva che titolo mettere a questo disco tutto bianco. E così suggerì Great White Wonder, la grande meraviglia bianca».

E prodigio o meraviglia in un certo senso lo è diventato: «Moltissimi bootleg di Dylan, almeno fino al 1980, continuano a essere contrassegnati con la sigla GWW, un rimando al primo disco».

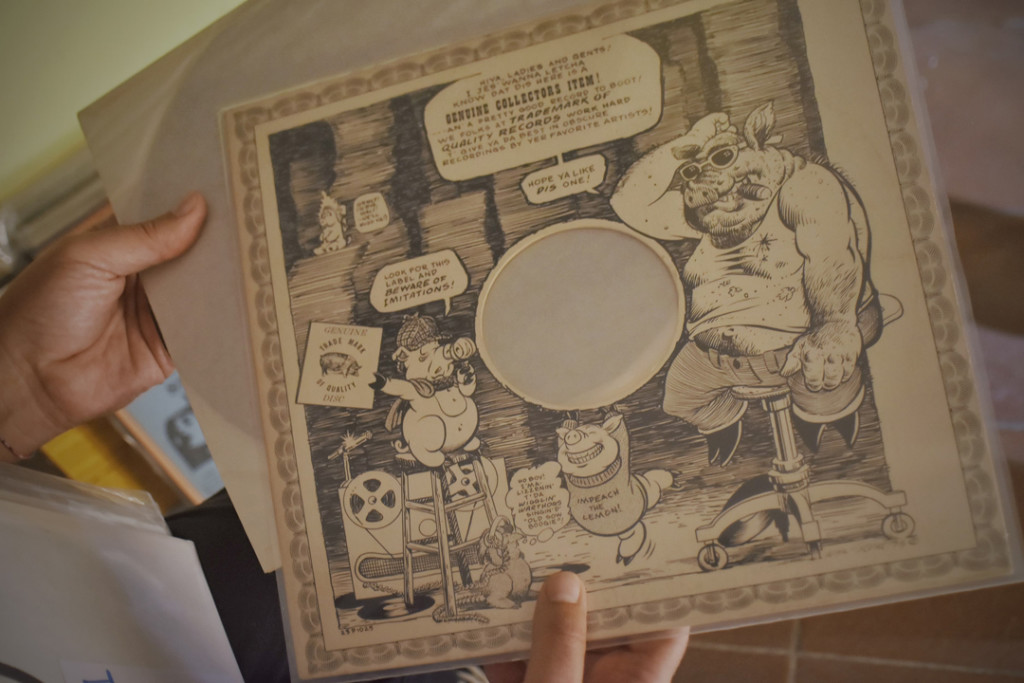

E qui Marcello inizia ad accompagnarci in un universo sconosciuto ai profani come il sottoscritto: «I primi bootleg della serie hanno l’anonima copertina bianca. Poi un timbro. Quelli più ricercati hanno l’etichetta con il maialino della Trade Mark of Quality, un adesivo, il timbro ed un inserto. E magari un vinile colorato. Le ristampe anni ‘80 avevano il teschietto. C’è poi la serie con disegni a fumetto: la più rara».

“I collezionisti sono fisiognomici del mondo delle cose” osservava Walter Benjamin. Per loro contano i minimi dettagli diligentemente documentati in cataloghi, compilazioni, repertori che passano di mano in mano e sono redatti da moderni amanuensi: Bob Dylan. An Illustrated Discography di Stuart Hoggard e Jim Shields (1978), Great White Answers di Dominiques Roakes (1980), Raging Glory di Dennis R. Liff (1987), GWA “Nobody Has Any Respect” di Jean-Louis Dréau e Mr Smith (1995). Tentativi di domare un caos popolato di inspiegabili (ma solo per noi infedeli) inezie. «Grazie a queste pubblicazioni ho contato 420 di bootleg in vinile di Bob Dylan. Vanno dal 1969 al 1993 quando ne uscì solo uno; l’ultimo con materiale inedito è del 91. Quelli successivi sono ristampe».

E le stranezze si moltiplicano: «Nei grandi magazzini Standa degli anni Ottanta si trovavano dischi di Dylan che dalla confezione sembravano originali, ma non lo erano assolutamente: erano bootleg con tanto di bollino della SIAE. Nel 1992, invece, è uscita una serie di 10-12 bootleg con tiratura limitata. Chi l’ha realizzata non li ha messi in commercio regalandoli a conoscenti: adesso sono un mistero e una rarità».

I due padri fondatori non si fermano a Zimmerman: «Iniziano a stampare i bootleg di altri come Rolling Stones, Hendrix, Beatles e Jethro Tull. Dopo una decina di dischi si danno una ragione sociale e inseriscono il caratteristico logo del maialino. Poi si dividono: uno continua a fare i dischi con il maialino “classico” e l’altro con il maialino che fuma: Trade Mark of Quality 1 e 2. Uno ha gli agganci per trovare i nastri. L’altro gioca di rimessa: sa dove vengono stampati i master e, pagando, ottiene una copia che poi commercializza a sua volta: il disco è sempre lo stesso». Tanto nessuno poteva essere accusato di plagio…

Poi l’FBI incomincia ad allungare la sua ombra su questo residuo dell’epopea hippy. Chi non si spaventa e continua a pubblicare è costretto a cambiare il marchio continuamente giungendo ad averne 4-5 contemporaneamente. Giusto per sviare le indagini. E il mercato tende a spostarsi in Europa dove le norme sulla pirateria non sono così aggiornate.

Marcello continua a guidarmi con il suo racconto appassionato: ci avviciniamo agli anni dell’adolescenza e a quella musica che considera sua: «In Italia alla fine degli anni ‘80 potevi pubblicare bootleg pagando la SIAE, senza chiedere il permesso a case discografiche o artisti. La grande differenza con gli anni ‘70 sono i mezzi a disposizione: prima si pubblicava senza calcoli riguardo al numero limitato o al tipo di copertine; se non avevano i soldi facevano le fotocopie. Nel decennio successivo si capisce, invece, che i collezionisti sono fanatici. Così realizzano una prima stampa con alcuni particolari diversi e tirature ultra limitate: il disco è lo stesso, ma magari in un caso è rosso, nell’altro verde o nero o, ancora, multicolore. Producendo un disco ne potevano vendere quattro versioni. Un caso particolare riguarda il proliferare di bootleg con interviste – ricavate da trasmissioni radio, televisive o conferenze stampa – i cui diritti erano ancora meno tutelati. La label più significativa degli anni ‘80 è la APC Promotions (prima le Archive Series, poi con il marchio Rock Records). Un’altra non ha nome e i collezionisti l’hanno battezzata Hot Stuff: cambiava identità a ogni uscita utilizzando però sempre lo stesso tipo di etichette».

E poi ci sono operazioni geniali. Dylan è famoso per il suo tour infinito, per cambiare continuamente scaletta e per stravolgere i brani dal vivo. Impossibile racchiudere in un live canonico questo magma creativo. E così esistono bootleg con montaggi di interi tour che edificano un concerto ideale e impossibile con canzoni prese ora da un concerto ora da un altro: un vero graal per i fan.

Quella del live è la dimensione più autentica del bootleg ammesso che in questo ambito sia concesso usare questo termine: effettuata con registrazioni di fortuna, coglie un attimo che andrebbe altrimenti perduto o che le band per anni sono state poco propense a diffondere. «Per fare un esempio i Pink Floyd – a parte l’esperimento Ummagumma – pubblicano il primo live nel 1988. Negli anni precedenti quelli come me che li seguivano (soprattutto per l’era Barrett) dovevano rivolgersi al mercato clandestino». Non a caso la TDQ farà il colpaccio commerciale con un Live’r Than You’ll Ever Be dei Rolling Stones registrato con un microfono panoramico Sennheiser e un registratore a bobine a Oakland il 9 novembre 1969. Per correre ai ripari la Decca pubblicherà l’ufficiale Get Yer Ya-Ya’s Out!, peraltro primo live numero 1 in classifica nel Regno Unito.

Si parlava di anni ‘80… «Con i bootleg ho iniziato subito. Andavo in via Melloni a Parma: c’era un negozietto ben fornito: ho comprato i primi Barrett e Pink Floyd. Ne ricordo uno con gli scarti di Zabriskie Point: ho pensato che Antonioni fosse un pazzo per non aver utilizzato pezzi così belli. Da ragazzo però non avevo soldi. A parte rare eccezioni, mi potevo permettere solo gli album ufficiali. Setacciavo tutti i negozi di dischi tra Parma e Bologna, poi ho aggiunto Mestre, con Indie e il negozio di Asma – di cui non rammento il nome – Padova con lo Stone Roses e Firenze con la Contempo nuova e vecchia. In più facevo tutte le fiere in lungo e in largo e compravo per posta da Marco Veronesi di ADN e dai fratelli Toniutti di Udine, in questi ultimi due casi sempre e solo roba industrial. Negli anni ho messo insieme una bella collezione: scelta, ragionata, precisa. Anche il disco brutto, ma del periodo giusto. Ad esempio, avevo i primi sei degli Stranglers, degli XTC i primi quattro, dei Buzzcocks i primi due, gli Undertones neanche li consideravo, mi bastava il 45 giri. Alcuni non riuscivo a trovarli (mi vengono in mente, per esempio Crossing the Red Sea with The Adverts o il primo degli Stiff Little Finger) oppure avevano prezzi inaccessibili. Poi con l’arrivo di internet mi sono rovinato».

Quella del bootleg – il termine viene dai gambali dove i contrabbandieri nascondevano la merce (soprattutto alcol) – è naturalmente anche una storia sociale. Nasce in epoca hippy con qualche vena anti-sistema. Ma il gesto di sfida e insurrezione verso l’industria musicale diviene quasi subito un mercato parallelo. All’inizio non ben compreso dalle major e dagli stessi artisti.

Dylan, ad esempio, si lamentava soprattutto della scarsa qualità delle registrazioni e, di suo, ha in fondo sempre lasciato un margine d’ambiguità tra le uscite ufficiali e quelle che lasciava nascoste (talvolta, per giunta, di qualità superiore…). Tanto che qualche leggenda metropolitana è arrivata a ipotizzare che anche dietro l’epopea del bootleg ci fosse la sua “lunga mano”.

Di certo negli anni ‘90 la Columbia ha, in un certo senso, doppiato il mercato clandestino lanciando le Bootleg Series giunte oggi al quindicesimo capitolo. E Frank Zappa – chi se non lui? – nel 1991 pubblicò un live con le stesse registrazioni illegali che avevano circolato nel decennio precedente. In questo modo i pirati potevano essere perseguiti in maniera più efficace: le loro registrazioni – ancorché di scarsa qualità – diventavano ufficiali e i soldi almeno andavano all’autore.

Se l’avvento del CD ha mutato il panorama – decretando, di fatto, la fine dell’epoca d’oro del bootleg – l’era digitale ha posto una nuova cesura: la pirateria viaggia su altri canali, ma il collezionista gode. Ma gode davvero: «Mi ricordo quando andavo da Tosi Dischi a Reggio Emilia: c’era un reparto dedicato ai bootleg, ma si trovava poco… Adesso c’è gente che fa aste on line a partire da un dollaro. Se sai aspettare il momento giusto si trovano cose incredibili a prezzi irrisori. Compro soprattutto da privati stranieri, in particolar modo da Inghilterra, Germania, Giappone e Stati Uniti. Comunque, mi sono calmato… Quando ero un fanatico degli Suede passavo le giornate su internet a comprare tutto quello che trovavo, memorabilia compresi. Ora cerco i dischi due o tre volte al giorno in rete e ogni tanto vado al Disco D’Oro a Bologna».

Non sempre gli affari seguono un percorso lineare: «Solitamente le cose vanno lisce: pago e ricevo i dischi. Una volta però per acquistare due dischi degli Suede – sempre loro, è una malattia, lo so… – è successo un po’ di tutto. Faccio un ordine insieme a un amico negli USA. All’epoca non esiste ancora Paypal, si paga con vaglia postali che impiegano un mese per arrivare oltreoceano. Il venditore ha fretta di ricevere i soldi perché vuole comprarsi una chitarra nuova. Ogni giorno scrive per avere notizie e noi gli rispondiamo che i soldi sarebbero arrivati l’indomani. Così per diverse settimane… Alla fine i soldi arrivano, ma improvvisamente sparisce lui non rispondendo più alle nostre mail. Pensavamo che si fosse talmente arrabbiato da non volerci più spedire i dischi. Dopo un paio di mesi, però, un suo amico ci contattata scrivendoci di aver trovato il nostro pacco sulla macchina del poveretto che, nel frattempo, aveva avuto un esaurimento nervoso ed era andato a farsi curare in clinica. Così ce li ha mandati. All’epoca mi immaginavo il tipo in macchina, diretto verso le poste, che ad un certo punto sclerava e veniva ricoverato. Non ho più avuto sue notizie, ma spero si sia ripreso e abbia potuto finalmente comprare la chitarra».

Le passioni si trasformano in un programma preciso e vanno a fondo: «Io sono inglese per estrazione. Tutta l’Inghilterra dal ‘62 al ‘83. E poi la Germania dal 1969 all’83. Credo di essere il più grande collezionista al mondo dei Genesis… Scherzo, ma ho davvero tante cose. Comunque la mia vera passione è sempre stato l’industrial sino all’isolazionismo compreso, cioè sino ai primi anni Novanta. In questo caso mi aiutavo con il catalogo della Nuova ADN e i vari aggiornamenti».

E poi ci sono i Germs: dischi ufficiali, non ufficiali, 45 e 33 giri: «Quando li ho sentiti sono andato fuori di testa. Uno dei miei sogni è il loro Lexicon Devil: rarissimo e costosissimo, tipo 600 $ per un 7 pollici».

Germs…Ci mette molto per trovarli tra gli scaffali (non sarà la prima volta in questa serata…): «Prima tenevo i dischi ordinati per genere, poi sono passato all’ordine alfabetico che crea accostamenti bizzarri e divertenti: di fianco ai Germs trovi i Gentle Giant o i Generazion X o, addirittura, Guccini e i Gaz Nevada!».

Mi rendo che sto assistendo a una visita guidata che gronda passione, conoscenza e, forse, solitudine: «Non sono in contatto con altri collezionisti. Sono troppo pigro. Una volta ne ho conosciuto uno ferratissimo sui Genesis: aveva risposte per tutto quello che gli chiedevo. Oppure si faceva le mie stesse domande».

Il libro sull’industrial – «sono contento, ho avuto ottimi riscontri» – non è stato il solo. Prima c’è stato un volume singolare – Onorevole… mi faccia il piacere! – dove vengono analizzati in maniera ironica e documentata i più strani, inutili e paradossali disegni legge della XVI legislatura: «In questo caso non ho suscitato alcun interesse: zero. Forse perché parlavo male di tutti…».

Sul versante letterario ci sarebbero poi alcuni romanzi, alcuni già conclusi. Le trame sono fantastiche… ma riserviamoci lo spazio per interviste ulteriori. Che magari potrebbero riguardare anche la produzione musicale: «Suono, suono, suono. Poi, quando viene fuori qualcosa di interessante, taglio, looppo, inserisco gli effetti, poi il canto… finché non esce la cosa giusta. Poi si ascolta sullo stereo per vedere com’è venuto. Un metodo artigianale. Non ho una bella voce, sono solo intonato. Tu per caso, canti? No? Se non ti assumevo subito. T’è andata bene… Adesso siamo in due. Ho collaborato anche con Gregorio Bardini (ex TAC). Due dischi li ho fatti con il musicista industrial tedesco Kommissar Hjuler. L’ho contattato via mail scrivendogli: “Scusa il ritardo, ma siamo ancora in tempo per pubblicare un disco insieme?”. Ha accettato subito».

«Scrivendo il mio libro sull’industriale mi sono reso conto che c’è gente che fa buona musica, ma che non sa parlare. O magari c’è gente che fa film e che sa solo parlare. Pasolini, ad esempio, ha fatto film stupendi, ma quando lo senti parlare è ancora più fantastico». Abbiamo capito che Marcello rientra decisamente nella seconda categoria.

Sono passate due ore, è tempo d’andare. Uscito in strada, noto qualcosa appoggiato sulla colonna a fianco del cancello d’entrata: è un pacco, è di cartone. Mentre parlavamo è arrivato un nuovo disco!

Nella corso della nostra conversazione, che sicuramente proseguirà (io, almeno, me lo auguro), dovevo togliermi una curiosità:

«Marcello… ma tutto questo con chi lo condividi?»

«Con nessuno».

Lo sospettavo. Bene così. Intanto vado a recuperare il mio vecchio giradischi… In the basement, naturalmente.